猫が爪とぎをする理由

猫にとって爪をとぐという行動は、生後5週齢頃から見られる本能的な行動です。猫が爪とぎをする理由としては、おおむね以下のようなものが挙げられます。

なお、猫の爪は内側と外側の二層構造になっており、内側のクイック(quick)と呼ばれる部分には神経と血管が通っています。猫が爪とぎをする最大の理由は、古くなった爪の最外層をはがし、常に新しい爪をむき出しにすることだと考えられます。

なお、猫の爪は内側と外側の二層構造になっており、内側のクイック(quick)と呼ばれる部分には神経と血管が通っています。猫が爪とぎをする最大の理由は、古くなった爪の最外層をはがし、常に新しい爪をむき出しにすることだと考えられます。

猫が主として用いるのは前足なので、爪とぎをするのも前足だけです。はがれた最外層の爪は、通常三日月型をしていますが、普段爪とぎをしない後足の爪がポロリと落ちると、爪の形がそのまま残っていることもあります。

猫にとっての爪とぎは、トイレに行くのと同じくらい生理的で当たり前のことですから、やめさせることは不可能です。しかし猫に自由に爪とぎをさせてしまうと、部屋中がボロボロになりますし、また特に集合住宅においては、爪とぎの音が壁を通して騒音になりますので、望ましくありません。

NEXT:おすすめの爪とぎは?

猫が爪を研ぐ理由

- 古くなった爪の外層を取り除いている

- 爪で対象物に傷をつけ、肉球に存在する「臭腺」(しゅうせん)から発せられる自分の臭いをこすりつけることで、縄張りを主張している

- クマと同じように、爪で対象を傷つけてマーキングしている

- 自己顕示のためのパフォーマンス。野外の猫を観察したところ、他の猫が目の前にいるときの方が、爪とぎの頻度が高くなる(Bradshaw, 1992)

- 他の猫とのケンカに巻き込まれたときの為に、「武器」の整備をしている

- 大きな犬などの危険な外敵に出くわしたとき、あらかじめ爪をといであると木に登りやすい

- 背伸びを兼ねてストレッチしている

- ストレスを感じたときの転位行動。例えば、飼い主に構ってもらえない猫が腹立ち紛れにガリガリと壁を引っかくなど

- 飼い主の関心を求めている

なお、猫の爪は内側と外側の二層構造になっており、内側のクイック(quick)と呼ばれる部分には神経と血管が通っています。猫が爪とぎをする最大の理由は、古くなった爪の最外層をはがし、常に新しい爪をむき出しにすることだと考えられます。

なお、猫の爪は内側と外側の二層構造になっており、内側のクイック(quick)と呼ばれる部分には神経と血管が通っています。猫が爪とぎをする最大の理由は、古くなった爪の最外層をはがし、常に新しい爪をむき出しにすることだと考えられます。猫が主として用いるのは前足なので、爪とぎをするのも前足だけです。はがれた最外層の爪は、通常三日月型をしていますが、普段爪とぎをしない後足の爪がポロリと落ちると、爪の形がそのまま残っていることもあります。

猫にとっての爪とぎは、トイレに行くのと同じくらい生理的で当たり前のことですから、やめさせることは不可能です。しかし猫に自由に爪とぎをさせてしまうと、部屋中がボロボロになりますし、また特に集合住宅においては、爪とぎの音が壁を通して騒音になりますので、望ましくありません。

そこで必要になってくるのが「爪とぎのしつけ」です。まずは猫が好む爪とぎにはどのような種類があるのかを見ていきましょう。

猫の年齢別・おすすめの爪とぎ

猫に自由に爪とぎをさせると、部屋中がボロボロになり、また騒音の元になってしまいます。しかし爪とぎは猫の本能ですので、爪とぎ自体をやめさせることは出来ません。ということは必然的に猫が自由に爪をといでもよい場所を設けてあげることが必要となってきます。

猫に自由に爪とぎをさせると、部屋中がボロボロになり、また騒音の元になってしまいます。しかし爪とぎは猫の本能ですので、爪とぎ自体をやめさせることは出来ません。ということは必然的に猫が自由に爪をといでもよい場所を設けてあげることが必要となってきます。アメリカやカナダなど複数の国ならなる共同研究チームは2015年、インターネットを介した27項目のアンケート調査により、世界36ヶ国に暮らす猫の飼い主から爪とぎ行動に関する回答を集め、最も理想的と思われる爪とぎ像を確立しようと試みました。その結果、以下のような結果になったといいます。

「猫全体」、「9歳未満の猫」、「10歳超の猫」の順で記載します。猫の好みを参考にして最も気に入ってくれそうな爪とぎを提示し、もしリアクションが悪いようだったら素材やタイプにマイナーチェンジを加えて微調整していくようにしましょう。

おすすめの爪とぎ・猫全体

猫全体で見た時、最も使用率が高い素材は「サイザル麻のロープ」、最も使用率が高いタイプは「2段以上の多層型キャットツリー」となりました。爪とぎを選ぶときは、これらの要素を含んだものがおすすめです。

上記したような猫の好みに加え、毎日コツコツ「正の強化」を繰り返していれば、猫は飼い主が望む場所で爪とぎをしてくれるようになるようです。調査では、猫が適切な場所で爪とぎをしてくれたとき、何らかのご褒美を与えている飼い主のうち80.4%(2,366/2,942)は「1日最低1回、自分が望む場所で爪とぎをしてくれる」と回答したと言います。一方、何のご褒美も与えていない飼い主の場合、その割合は67.7%(201/297)にとどまったとも。

上記したような猫の好みに加え、毎日コツコツ「正の強化」を繰り返していれば、猫は飼い主が望む場所で爪とぎをしてくれるようになるようです。調査では、猫が適切な場所で爪とぎをしてくれたとき、何らかのご褒美を与えている飼い主のうち80.4%(2,366/2,942)は「1日最低1回、自分が望む場所で爪とぎをしてくれる」と回答したと言います。一方、何のご褒美も与えていない飼い主の場合、その割合は67.7%(201/297)にとどまったとも。

これらのデータから考えると、猫が正しい場所で爪とぎをしてくれたタイミングで、撫でてあげるとかおやつをひとかけらあげるといった「正の強化」をしてあげると、不適切な場所での爪とぎが減ってくれる可能性が大いにあります。ちなみに不適切な爪とぎ行動に際して言葉で叱ったりといった「負の弱化」を行っても、行動頻度が減るということはなかったそうです。

猫が最も好む素材

- 麻ロープ=36.2%

- カーペット=30.2%

- ダンボール=22.4%

- 木=3.9%

- その他=7%

猫が最も好むタイプ

- キャットツリー2段以上=28.7%

- アップライト型=26.8%

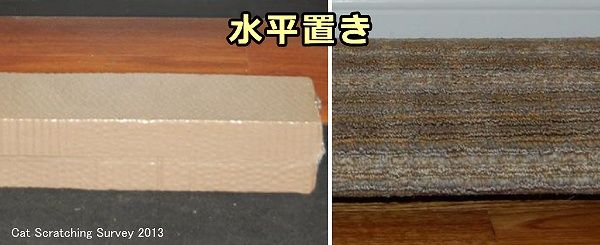

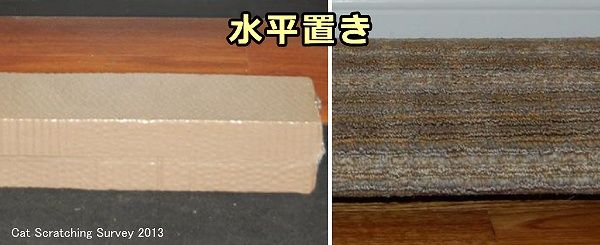

- 水平置き型=20.6%

- 斜め置き型=9.9%

- その他=6.6%

- キャットツリー1段型=4.9%

- 吊り下げ型=2.4%

上記したような猫の好みに加え、毎日コツコツ「正の強化」を繰り返していれば、猫は飼い主が望む場所で爪とぎをしてくれるようになるようです。調査では、猫が適切な場所で爪とぎをしてくれたとき、何らかのご褒美を与えている飼い主のうち80.4%(2,366/2,942)は「1日最低1回、自分が望む場所で爪とぎをしてくれる」と回答したと言います。一方、何のご褒美も与えていない飼い主の場合、その割合は67.7%(201/297)にとどまったとも。

上記したような猫の好みに加え、毎日コツコツ「正の強化」を繰り返していれば、猫は飼い主が望む場所で爪とぎをしてくれるようになるようです。調査では、猫が適切な場所で爪とぎをしてくれたとき、何らかのご褒美を与えている飼い主のうち80.4%(2,366/2,942)は「1日最低1回、自分が望む場所で爪とぎをしてくれる」と回答したと言います。一方、何のご褒美も与えていない飼い主の場合、その割合は67.7%(201/297)にとどまったとも。これらのデータから考えると、猫が正しい場所で爪とぎをしてくれたタイミングで、撫でてあげるとかおやつをひとかけらあげるといった「正の強化」をしてあげると、不適切な場所での爪とぎが減ってくれる可能性が大いにあります。ちなみに不適切な爪とぎ行動に際して言葉で叱ったりといった「負の弱化」を行っても、行動頻度が減るということはなかったそうです。

おすすめの爪とぎ・9歳未満

猫の年齢層を「9歳未満」に限定した時、最も使用率が高い素材は「サイザル麻のロープ」、最も使用率が高いタイプは「2段以上の多層型キャットツリー」となりました。爪とぎを選ぶときは、これらの要素を含んだものがおすすめです。

猫が最も好む素材

- 麻ロープ=32.5%

- カーペット=25.1%

- ダンボール=18.2%

猫が最も好むタイプ

- キャットツリー2段以上=75.8%

- アップライト型=69.0%

- 水平置き型=49.5%

- 斜め置き型=24.0%

- その他=15.8%

- 吊り下げ型=5.8%

おすすめの爪とぎ・10歳超

猫の年齢層を「10歳超」に限定した時、最も使用率が高い素材は「カーペット」、最も使用率が高いタイプは「アップライト型」となりました。爪とぎを選ぶときは、これらの要素を含んだものがおすすめです。加齢に伴ってソフトな手触りや、足腰に負担のかかりにくい構造を好むようになるのかもしれません。

NEXT:爪とぎを防ぐには?

猫が最も好む素材

- カーペット=24.7%

- 麻ロープ=22.9%

- ダンボール=19.6%

猫が最も好むタイプ

- アップライト型=21.9%

- キャットツリー2段以上=18.8%

- 水平置き型=16.9%

- 斜め置き型=8.6%

- その他=5.7%

- 吊り下げ型=1.7%

おそらく、野生環境において猫が爪とぎに使用する木の幹に全く似てないいため、そもそも爪とぎとして認識しにくいのでしょう。次は猫の爪とぎをやめさせる方法についてです!

猫の爪とぎ防止策

本能である猫の爪とぎ自体をやめさせることは出来ないと先述しましたが、「爪とぎをしてほしくない場所での爪とぎをやめさせる」という必要性は、依然として残ります。では、ある特定の場所(じゅうたん、畳、カーテン、障子、家具、壁紙、柱など)での爪とぎをやめさせるにはどうすればよいのでしょうか?以下では代表的な防止法をご紹介します。

すかさず爪とぎ器をあてがう

猫が家の中でガリガリと爪とぎを始めたら、あらかじめ用意しておいた爪とぎ器をすかさず猫の爪の前にあてがったり、あらかじめ決めておいた爪とぎ場所に連れて行きます。「あっ!こっちの方がいいや!」と思ってくれたら成功です。「やっぱり柱の方が良いなぁ…」と思われたら、今度は素材を変えてチャレンジしましょう。猫のお気に入りが分かるまでは試行錯誤です。

猫が家の中でガリガリと爪とぎを始めたら、あらかじめ用意しておいた爪とぎ器をすかさず猫の爪の前にあてがったり、あらかじめ決めておいた爪とぎ場所に連れて行きます。「あっ!こっちの方がいいや!」と思ってくれたら成功です。「やっぱり柱の方が良いなぁ…」と思われたら、今度は素材を変えてチャレンジしましょう。猫のお気に入りが分かるまでは試行錯誤です。なお、猫にとっての爪とぎは「自己報酬的行動」と言って、その行動自体がごほうびになるような気持ちのよいものです。しかしちょっとしたご褒美を与えたほうが使用頻度が高まったという報告がありますので、カロリーの少ないおやつや撫でるといった社会的な報酬を加えた方が、より爪とぎに対するモチベーションが高まってくれると考えられます。

ご褒美のタイミングは爪とぎを終えた直後です。また、望ましくない場所で爪とぎをしても、怒ったり鼻ピンをしないで下さい。魅力的な爪とぎを提供できないのは飼い主の責任ですので、あくまでも猫が自主的に「こっちの方がいいや!」と、爪とぎを使ってくれる瞬間が来るまで待ちましょう。

爪とぎでカバーする

障害物を置く

猫が家具で爪とぎをしてしまう場合など、家具の前にマガジンラックや観葉植物などの障害物を置いてしまえば、爪とぎを諦めるようになります。ちなみに観葉植物に関しては「猫に危険な有毒植物」を必ず読んだ上で設置して下さい。また壁などで爪とぎをしたがる場合は、壁を「腰壁」(つるつるの素材)にしてしまうという手もあります。

猫が家具で爪とぎをしてしまう場合など、家具の前にマガジンラックや観葉植物などの障害物を置いてしまえば、爪とぎを諦めるようになります。ちなみに観葉植物に関しては「猫に危険な有毒植物」を必ず読んだ上で設置して下さい。また壁などで爪とぎをしたがる場合は、壁を「腰壁」(つるつるの素材)にしてしまうという手もあります。

忌避剤を塗る

市販されている「忌避剤」(きひざい=猫が嫌う臭いや味を塗りつけるもの)を、爪とぎをして欲しくない場所に塗布するという手もあります。また、粘着テープやガムテープを貼っておくと、猫が嫌がって近づかないようになります。しかしこうしたグッズは猫のストレスレベルをいたずらに高めてしまうため、優先的に使うものではありません。

保護シートを貼る

爪とぎを交換する

専用の爪とぎ器がボロボロになっているのに放置しておくと、よりとぎ心地のよい場所を求めて家具や柱にたどり着くかもしれません。猫が浮気心を出さないよう、猫専用の爪とぎはこまめに交換して、最高の状態をキープするようにしましょう。

爪キャップをする

「爪キャップ」とは、爪切りをした後、猫の爪に接着するプラスチック製のカバーのことです。月に1度程度の交換が必要なため、手を触ってもおとなしくしている猫に適しています。しかし、手をつかまれておとなしくできる猫なら、爪切りの方が簡便かもしれません。また思う存分ガリガリできない猫がストレスを抱えてしまう危険性もあります。

「爪キャップ」とは、爪切りをした後、猫の爪に接着するプラスチック製のカバーのことです。月に1度程度の交換が必要なため、手を触ってもおとなしくしている猫に適しています。しかし、手をつかまれておとなしくできる猫なら、爪切りの方が簡便かもしれません。また思う存分ガリガリできない猫がストレスを抱えてしまう危険性もあります。

定期的に猫の爪切りをする

飼い猫が万が一望ましくない場所で爪とぎをしても、爪きりによって先端の鋭利な部分をあらかじめ除去しておけば、その被害を最小限に食い止めることが出来ます。

NEXT:爪とぎQ & A集

最優先は、まず猫にとって理想の爪とぎを見つけることです!

猫の爪とぎQ & A

以下は猫の爪とぎについてよく聞かれる疑問や質問の一覧リストです。思い当たるものがあったら読んでみてください。何かしら解決のヒントがあるはずです。

不適切な爪とぎの危険因子は?

いくつかの可能性が示されています。

トルコにあるアンカラ大学獣医学部を中心とした共同チームの調査では、「子どもの存在」「遊び時間」「爪とぎの置き場所」が不適切な爪とぎ行動(望ましくない物品でガリガリする)の危険因子として報告されています。

ストレス反応や狩猟本能が掻き立てられた結果としてガリガリと爪を立ててしまうものと推測されますが詳しい理由についてはよくわかっていません。子供に対して猫との接し方を教育する、適切な遊び方(継続時間やおもちゃの選び方)をする、爪とぎ用具と同じ部屋に大事なものを置かない、といった簡単な心がけでリスクを減らせるので覚えておきましょう。

猫を放し飼いにしてよい?

絶対にダメです!

「猫の自然な行動を促している」とか「猫のストレス解消になる」などと言い訳をして猫の放し飼いをしている飼い主が一部にいます。しかしこれは猫の健康と生命を危険にさらす極めて不適切な行為です。

屋外に出た猫は近所に駐車してあるオートバイや車のタイヤでガリガリと爪とぎをするかもしれません。車やバイクの所有者からすると面白くないでしょう。

2018年に東京都が公開したアンケート調査では、犬が嫌いな人が5.4%だったのに対し、猫が嫌いな人が17.2%だった報告されています。こうした3倍近い格差の原因は、屋外における迷惑行為と無関係ではありません。病気や虐待のほか交通事故に遭う危険性も高まりますので、猫を屋外に出すのは絶対にNGです。

爪とぎをなかなか使いません

FISを塗るとよいかもしれません。

FISとは「Feline Interdigit Semiochemical」の略で、マーキングの時に前足の肉球から分泌されるフェロモンの一種です。この指間フェロモンを爪とぎの上に塗りつけておくと、自発的な使用率が高まる可能性が示されています。

使い方は、猫に使ってほしい爪とぎの上にスクラッチマークのように塗りつけるというものです。フェロモンのほかキャットニップの成分が入っているため、 視覚と嗅覚の両方を刺激して爪とぎへのモチベーションを高めるという仕組みになっています。 【画像の元動画】FELIWAY by FELISCRATCH

フランスのCEVA社が「Feliscratch®」という商品を発売していますが、残念ながら日本国内では流通していません。海外のamazonなどでは販売されていますので、おまじないとして試してみてはいかがでしょうか。

フランスのCEVA社が「Feliscratch®」という商品を発売していますが、残念ながら日本国内では流通していません。海外のamazonなどでは販売されていますので、おまじないとして試してみてはいかがでしょうか。

またたびは効果的?

誘引効果はありますが爪とぎはしないかもしれません。

多くの猫に対して快感をもたらす「またたび」の粉を爪とぎにふりかけておくと、使用頻度が増える可能性があります。

例えばアメリカにあるテキサス・テック大学の調査チームは7世帯に暮らす20頭の猫を対象とし、爪とぎと併用する誘引剤として何が効果的であるかを検証しました。その結果、またたびとキャットニップを靴下に入れた状態で爪とぎの近くにぶら下げておくと、猫たちが爪とぎでガリガリする持続時間と爪とぎに関心を示すトータル時間が増えたといいます。またまたたびに限定すると、爪とぎをする頻度も増えたとのこと(

例えばアメリカにあるテキサス・テック大学の調査チームは7世帯に暮らす20頭の猫を対象とし、爪とぎと併用する誘引剤として何が効果的であるかを検証しました。その結果、またたびとキャットニップを靴下に入れた状態で爪とぎの近くにぶら下げておくと、猫たちが爪とぎでガリガリする持続時間と爪とぎに関心を示すトータル時間が増えたといいます。またまたたびに限定すると、爪とぎをする頻度も増えたとのこと( :Zhang, 2020)。

:Zhang, 2020)。ただしまたたびの誘引効果があまりにも強い場合は、爪をガリガリ研ぐのではなく、爪とぎをペロペロ舐めてしまうことがあります。ただ単に爪とぎが濡れて終わりということもありますので、その猫の体質や好みに合わせて使うようにしてください。また誤飲誤食の危険がありますので、匂い袋は必ず飼い主が監督した状態でご使用ください。その他の注意点は以下のページにまとめてあります。

子猫に爪とぎを覚えさせるコツは?

S字型の爪とぎを試してみましょう。

2018年、生後8週齢未満の子猫40頭を対象として行われた観察により、様々なタイプの爪とぎの中でS字型にくねったダンボール素材が最も好まれることが明らかになりました(L. Zhang, 2018)。

2018年、生後8週齢未満の子猫40頭を対象として行われた観察により、様々なタイプの爪とぎの中でS字型にくねったダンボール素材が最も好まれることが明らかになりました(L. Zhang, 2018)。爪とぎの素材に関しては毛足の短いカーペット、毛足の長いカーペット、緩衝材(プチプチ)、麻縄、網戸よりもダンボールが好まれました。形状に関しては床に平置き型、高い台に平置き型、アップライト型よりもS字型が好まれました。さらにダンボール素材に限定して比較したところ、縦長や舟型よりもS字型が好まれました。 こうした観察結果から、生後8週齢未満の子猫に対してはまずダンボール素材でS(M)字型にカーブしたものを試してみるのが効果的であると推奨されています。なおキャットニップ(西洋またたび)の有無は子猫の爪とぎ頻度に影響は与えませんでした。

後ろ足の爪とぎはどうする?

放置して構いません。

後ろ足の爪は走ったりジャンプしたりする拍子に自然と剥がれ落ちますので、基本的には放っておいて構いません。違和感がある場合は猫が自発的に爪を噛んで引き抜きますので任せましょう。爪楊枝をくわえてシーハーするような動作が見られた時は、後ろ足の爪のケアをしている最中です。 【画像の元動画】Kitty Biting Her Nails

紙やすりは効果的?

危険なので使用は控えましょう。

「爪を研ぐ」という表現から、猫が爪の先端を削り取っていると勘違いしている人がいます。しかし実際にやっているのは、古くなった爪の先端をひっかけて全体をペリッと剥がすことです。紙やすりでは爪がうまく引っかかりませんので猫がストレスを抱えてしまいます。また肉球が擦れて擦り傷を作ってしまうかもしれません。

危険ですので、爪の先端が引っかかりやすいメッシュ状の爪とぎを用意してあげてください。

爪とぎが動いてしまいます

壁に立てかけるタイプを試してみましょう。

キャットツリーくらいの重量があれば問題はありませんが、持ち運びできるアップライト型(ポール型)の爪とぎの場合、底面を両面テープか何かで固定しない限りかなり動いてしまいます。これでは爪とぎができず猫がストレスを抱えてしまいますので、壁に立てかけるタイプを試してみましょう。

DIYで自作する場合は、たわんだり曲がったりしない丈夫な板の上に、タイルカーペットやキッチンマットなど爪の先端が引っかかりやすいメッシュ素材をしっかりと貼り付けます。それをそのまま壁に立てかければ完成です。

DIYで自作する場合は、たわんだり曲がったりしない丈夫な板の上に、タイルカーペットやキッチンマットなど爪の先端が引っかかりやすいメッシュ素材をしっかりと貼り付けます。それをそのまま壁に立てかければ完成です。

爪とぎの上で寝てしまいます

居心地のよいベッドを用意してあげましょう。

爪とぎに「またたび」をふりかけていないにもかかわらず、猫がその上で寝転がるのは「居心地の良い休憩場所がない!」という抗議のメッセージです。爪とぎ以外では「トイレの中」「洗濯機のドラム」「エアコンの上」といったバリエーションがあります。

いずれにしても解決策は猫が自発的に使いたくなるような居心地のよいベッドを設けてあげることです。詳しい設置方法は以下のページをご参照ください。

服をひっかきます

デニム地を爪とぎにするのはやめましょう。

爪とぎの素材としてデニム地を使用している場合、猫がジーンズを爪とぎと勘違いしてしまう危険性があります。人間が履いていようといまいと本能的に爪を立ててくることがありますので、変な癖がつかないよう爪とぎには衣類とは違った素材を使うようにしましょう。

ダンボールの捨て方は?

基本的には古紙として捨てます。

ダンボール素材を爪とぎとして使った場合、捨てる時は古紙として分別します。回収されたダンボールはリサイクル過程でドロドロに溶かしてしまいますので、形状が問題ではありません。

ただし爪とぎに粘着テープなどが張り付いている場合は、前もってしっかりと剥がしておきます。どうしても取れない場合は可燃ごみとして捨てます。

腱を切るのは効果的?

意味がありません!

爪を出す時に使用する腱を部分的に切断して、爪とぎができなくする外科手術があります。「深趾屈筋腱切除術」(tenectomy)と呼ばれるこうした施術は、実際には爪とぎ防止に役に立っていないことが明らかになっています。

爪を出す時に使用する腱を部分的に切断して、爪とぎができなくする外科手術があります。「深趾屈筋腱切除術」(tenectomy)と呼ばれるこうした施術は、実際には爪とぎ防止に役に立っていないことが明らかになっています。詳しいデメリットは以下のページでも解説していますが、絶対にやってはいけない方法の一つです。

爪抜きは効果的?

絶対にやってはいけません!

日本では「爪抜き」とか「爪を抜く」と表現されますが、正式には「抜爪術」(declawing, onychectomy)と言います。実際にやっているのは爪を抜くなどという生ぬるいことではなく、指先の第一関節を骨ごと切断するという極めて侵襲性の高い施術です。

日本では「爪抜き」とか「爪を抜く」と表現されますが、正式には「抜爪術」(declawing, onychectomy)と言います。実際にやっているのは爪を抜くなどという生ぬるいことではなく、指先の第一関節を骨ごと切断するという極めて侵襲性の高い施術です。さまざまな他の問題行動が高い確率で発生することが確認されていますので、近年は動物虐待とみなす国も増えています。詳しいデメリットは以下のページでも解説していますが、絶対にやってはいけない方法の一つです。

日本語の文献が少ないのをいいことに、十分な情報を与えずに爪抜き行っている獣医師が一部にいますのでご注意ください。抜爪術をお考えの方は「猫の抜爪術に関する真実」を参照し、別の解決策を探してください。

猫が柱などで爪とぎをしてしまう場合など、その柱自体に爪とぎを立てかけておけば、必然的にその爪とぎを使うようになります。触れてほしくない場所を爪とぎでカバーするという逆転の発想です。近年は商品も多様化しており、マット状に広がるものなどが市販されています。ポスト型の爪とぎを置きにくいソファーの縁などに敷いておくと便利でしょう。

猫が柱などで爪とぎをしてしまう場合など、その柱自体に爪とぎを立てかけておけば、必然的にその爪とぎを使うようになります。触れてほしくない場所を爪とぎでカバーするという逆転の発想です。近年は商品も多様化しており、マット状に広がるものなどが市販されています。ポスト型の爪とぎを置きにくいソファーの縁などに敷いておくと便利でしょう。