手術の失敗

日本の獣医学校では抜爪術のやり方を必ずしも教えてくれるわけではないため、施術者のレベルはまちまちになります。その結果、まずい手技によって様々な合併症が発生する可能性を否定できません。具体的な統計まではないものの、以下はアメリカ国内で実際にあった失敗例の数々です(→出典)。

抜爪術の失敗例

- ブレード本来とってはいけない肉球まで切断してしまうことがあります。歩くときのクッションがなくなり、骨と地面が直に接触するようになるため、痛みの原因になります。

- レーザーレーザーの当て方が間違っていたり方法がいい加減だったりすると、指先が火傷を負ったり化膿してしまうことがあります。日本国内でレーザー切除術の教材ビデオが売られているという事実から考えると、機材だけ揃えてテクニックは見よう見まねという人も、中にはいるかもしれません。

- 圧迫壊死術後の出血を止めようと包帯をきつく巻きすぎると、血流不全を招いて前腕全体が壊死してしまうことがあります。この場合、腕を部分的に切断しなければなりません。

術後の急性の痛み

抜爪術では指先という神経が豊富に分布している体の一部を切断するわけですから、当然短期的・長期的な痛みが発生します。2006年の調査では、抜爪術を受けた20頭の猫を対象とした術後の苦痛度評価が行われました。その結果、術前にブプレノルフィンで鎮痛を受けていたにも関わらず、6頭(30%)が緊急の追加鎮痛薬を要したといいます(→出典)。

また2005年の調査では、鎮痛薬の種類によって術後の猫の歩き方にどのような違いが現れるかが検証されました。調査チームは、4ヶ月齢以上3歳未満の猫26頭を、鎮痛薬の種類によって「ブピバカイン」(9頭/平均16.6 ヶ月齢)、「ブトルファノール」(9頭/平均12.9ヶ月齢)、「フェンタニル」(8頭/平均30.6ヶ月齢)という3つのグループにランダムで分け、左前足にだけ抜爪術を施し、手術前、手術翌日、2日目、3日目、12日目という5つのタイミングで歩行解析を行いました。

また2005年の調査では、鎮痛薬の種類によって術後の猫の歩き方にどのような違いが現れるかが検証されました。調査チームは、4ヶ月齢以上3歳未満の猫26頭を、鎮痛薬の種類によって「ブピバカイン」(9頭/平均16.6 ヶ月齢)、「ブトルファノール」(9頭/平均12.9ヶ月齢)、「フェンタニル」(8頭/平均30.6ヶ月齢)という3つのグループにランダムで分け、左前足にだけ抜爪術を施し、手術前、手術翌日、2日目、3日目、12日目という5つのタイミングで歩行解析を行いました。

その結果、グループ間で見られたのは「術後2日目、ブピバカイングループのPVF(垂直に掛かる力)、およびPVF比が顕著に低い」という違いだけで、その他の項目では統計的に有意な格差は見られなかったと言います。ただし、手術前の基準値に比べると、術後12日目における荷重が小さかったため、少なくとも2週間程度は痛みを感じているものと推測されました(→出典)。 上記した調査から見えてくるのは、抜爪術を受けた直後の猫が多大な痛みを感じていること、およびその苦痛が程度を変えながら術後数週間に渡って継続しているという可能性です。もし「猫は大して痛みを感じてない」という獣医師がいたとしたら、その人は一体何を根拠にしているのでしょうか?その答えは「個人的なフィーリング」です。

2015年、カナダで抜爪術を行う獣医師と行わない獣医師を対象とし、手術に伴う痛みに関するアンケート調査が行われました(→出典)。その結果、「痛みがない~最小」と回答した割合に関し、手術組が4.7%だったのに対し非手術組は0%、「大変な苦痛を伴う」と回答した割合に関し、手術組が26.4%だったのに対し非手術組は57.3%と大きな格差が見られたといいます。つまり猫の痛みに関する認識は獣医師によって大きな開きがあり、抜爪術を行う獣医師はそもそも動物の痛みを小さく評価する傾向があるということです。

担当獣医師が「抜爪術は猫にとって大した手術ではない」といいった類(たぐい)の発言をしていたら注意しましょう。なぜならその発言は、医学的な調査に基づいたものではなく、単なる個人的なフィーリングに基づいた感想だからです。

また2005年の調査では、鎮痛薬の種類によって術後の猫の歩き方にどのような違いが現れるかが検証されました。調査チームは、4ヶ月齢以上3歳未満の猫26頭を、鎮痛薬の種類によって「ブピバカイン」(9頭/平均16.6 ヶ月齢)、「ブトルファノール」(9頭/平均12.9ヶ月齢)、「フェンタニル」(8頭/平均30.6ヶ月齢)という3つのグループにランダムで分け、左前足にだけ抜爪術を施し、手術前、手術翌日、2日目、3日目、12日目という5つのタイミングで歩行解析を行いました。

また2005年の調査では、鎮痛薬の種類によって術後の猫の歩き方にどのような違いが現れるかが検証されました。調査チームは、4ヶ月齢以上3歳未満の猫26頭を、鎮痛薬の種類によって「ブピバカイン」(9頭/平均16.6 ヶ月齢)、「ブトルファノール」(9頭/平均12.9ヶ月齢)、「フェンタニル」(8頭/平均30.6ヶ月齢)という3つのグループにランダムで分け、左前足にだけ抜爪術を施し、手術前、手術翌日、2日目、3日目、12日目という5つのタイミングで歩行解析を行いました。その結果、グループ間で見られたのは「術後2日目、ブピバカイングループのPVF(垂直に掛かる力)、およびPVF比が顕著に低い」という違いだけで、その他の項目では統計的に有意な格差は見られなかったと言います。ただし、手術前の基準値に比べると、術後12日目における荷重が小さかったため、少なくとも2週間程度は痛みを感じているものと推測されました(→出典)。 上記した調査から見えてくるのは、抜爪術を受けた直後の猫が多大な痛みを感じていること、およびその苦痛が程度を変えながら術後数週間に渡って継続しているという可能性です。もし「猫は大して痛みを感じてない」という獣医師がいたとしたら、その人は一体何を根拠にしているのでしょうか?その答えは「個人的なフィーリング」です。

2015年、カナダで抜爪術を行う獣医師と行わない獣医師を対象とし、手術に伴う痛みに関するアンケート調査が行われました(→出典)。その結果、「痛みがない~最小」と回答した割合に関し、手術組が4.7%だったのに対し非手術組は0%、「大変な苦痛を伴う」と回答した割合に関し、手術組が26.4%だったのに対し非手術組は57.3%と大きな格差が見られたといいます。つまり猫の痛みに関する認識は獣医師によって大きな開きがあり、抜爪術を行う獣医師はそもそも動物の痛みを小さく評価する傾向があるということです。

担当獣医師が「抜爪術は猫にとって大した手術ではない」といいった類(たぐい)の発言をしていたら注意しましょう。なぜならその発言は、医学的な調査に基づいたものではなく、単なる個人的なフィーリングに基づいた感想だからです。

術後の慢性の痛み

人医学における知見から、猫は慢性的な神経因性疼痛を経験していると類推されます。

黙っていても感じる疼痛(とうつう)は、生理的疼痛、炎症性疼痛、神経因性疼痛の3つのカテゴリに分類されます。生理学的疼痛は生体を有害刺激から保護するために作用する痛み、炎症性疼痛は組織損傷の結果として引き起こされる化学物質の集合によるによる痛み、そして神経因性疼痛は、末梢神経系や中枢神経系の体性感覚に起因する疼痛の臨床的症候群です。具体的には、手術後の自然痛、感覚異常、感覚不全、痛覚過敏などが含まれます。

神経因性疼痛は生体に何ら利益をもたらさないことから、それ自体が疾患とみなされます。明確な病態生理は今のところよくわかっていませんが、以下に述べるようなメカニズムを通して発生するのではないかと推測されています。

神経因性疼痛は生体に何ら利益をもたらさないことから、それ自体が疾患とみなされます。明確な病態生理は今のところよくわかっていませんが、以下に述べるようなメカニズムを通して発生するのではないかと推測されています。

神経因性疼痛の原因

- 中枢性の過敏化

- 中枢性の抑制解除

- 機械的受容性Aβ線維の表現型の変化

神経因性疼痛の特徴

- 感覚欠損領域内に認められても、そこに限定されない疼痛

- 組織損傷のない継続した疼痛

- ヒリヒリ感、脈動感、うづき、チクチク感

- 発作性疼痛または自然痛

- 感覚不全

- 異痛症

- 痛覚過敏

問題行動の増加

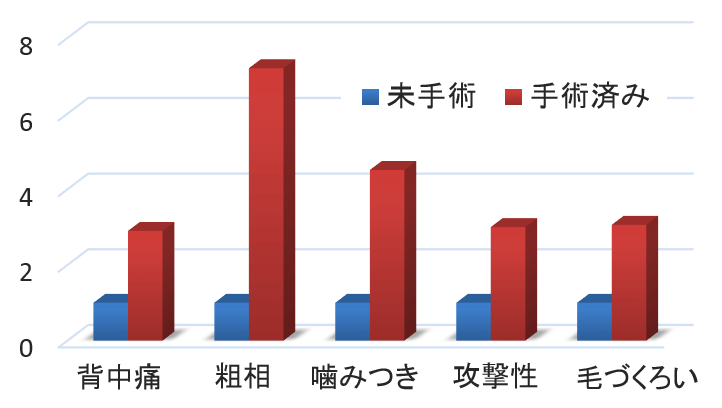

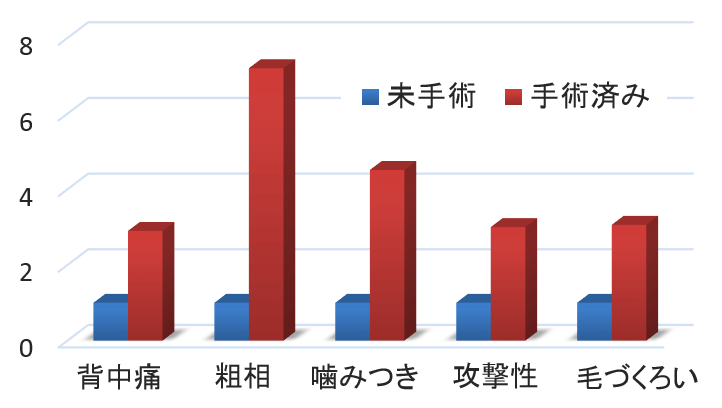

1989年に行われた調査では、抜爪術を受けている猫とそうでない猫を比較したところ、手術を受けたグループにおいて顕著に多かったのは、カウンターやテーブルに飛び乗るという行動だけだったと報告されています(→出典)。この著者が無責任にも「テーブルの上に乗るだけの敏捷性が保たれているのだから、手術後に痛みを感じる事は事実であるとしても、それほど不快感を抱いていないのではないか」と発言したことから、抜爪術は猫にとってそれほど大した出来事ではなく、問題行動が増えることはないという思い込みが獣医師間に広がってしまった節があります。しかし近年行われた大規模な比較調査により、抜爪術はやはりある種の問題行動を引き起こしているという可能性が示されました(→出典)。

様々な理由で動物病院を受診した猫(抜爪済み88頭+未手術88頭)と動物保護施設に遺棄された猫(抜爪済み49頭+未手術49頭)を対象とし、過去2年間の医療記録と診察時における飼い主への聞き取り調査などを通して、さまざまな問題行動と抜爪術との関係性を検証しました。問題行動の具体的な項目と定義は以下です。

次に調査チームは、抜爪術を受けたすべての猫に対してエックス線撮影を行い、指先の骨(末節骨)が部分的に残っている「骨遺残グループ」と残っていない「未遺残グループ」とに細分しました。その結果、手術を施していないグループを基準値「1」としたとき、問題行動の発現リスクに以下のような格差が見られたと言います。数字は「オッズ比」(OR)です。

次に調査チームは、抜爪術を受けたすべての猫に対してエックス線撮影を行い、指先の骨(末節骨)が部分的に残っている「骨遺残グループ」と残っていない「未遺残グループ」とに細分しました。その結果、手術を施していないグループを基準値「1」としたとき、問題行動の発現リスクに以下のような格差が見られたと言います。数字は「オッズ比」(OR)です。

さらに調査チームは、骨遺残の有無によってリスクが大きく変動するという点に着目し、抜爪術を受けた猫たちを「骨遺残グループ」と「未遺残グループ」という区分で再計算してみました。「未遺残グループ」を「1」としたときのオッズ比(OR)は以下です。

さらに調査チームは、骨遺残の有無によってリスクが大きく変動するという点に着目し、抜爪術を受けた猫たちを「骨遺残グループ」と「未遺残グループ」という区分で再計算してみました。「未遺残グループ」を「1」としたときのオッズ比(OR)は以下です。

こうした結果から調査チームは、抜爪術が猫の問題行動の発現リスクと深く関わりあっており、特に指先の骨が残っている「骨遺残グループ」においてリスクが高くなるという可能性を示しました。指先に骨の欠片が残っていると切断面が皮膚に食い込んで痛みの原因となり、粗相(猫砂をシャカシャカできない)、噛みつき(慢性的な痛みで気が立っている)、毛づくろい(爪とぎをできないストレスの解消)といった行動につながっているのかもしれません。家具へのダメージを減らせても、その他の問題行動が浮上して猫との関係性が悪化してしまったのでは元も子もないでしょう。

こうした結果から調査チームは、抜爪術が猫の問題行動の発現リスクと深く関わりあっており、特に指先の骨が残っている「骨遺残グループ」においてリスクが高くなるという可能性を示しました。指先に骨の欠片が残っていると切断面が皮膚に食い込んで痛みの原因となり、粗相(猫砂をシャカシャカできない)、噛みつき(慢性的な痛みで気が立っている)、毛づくろい(爪とぎをできないストレスの解消)といった行動につながっているのかもしれません。家具へのダメージを減らせても、その他の問題行動が浮上して猫との関係性が悪化してしまったのでは元も子もないでしょう。

問題行動・副作用

- 痛み第1胸椎をスタート地点、第3尾椎をゴール地点とし、猫の背骨に沿って均等に指先で圧をかけていったとき、ひるむ、弓なりになる、シャーと威嚇する、噛もうとする、逃げようとするといった行動を見せる。

- 攻撃性ペット猫の場合、過去の受診時における攻撃歴があったり、飼い主が予兆なく現れる攻撃行動を報告した。

施設猫の場合、元の飼い主やその家族、保護施設のスタッフに対する攻撃歴があったり、獣医師が予兆なく現れる攻撃行動を報告した。 - 噛みつきハンドリングを行った人やグルーマーからの噛みつき行動に関する忠告が医療記録内にある。診察室における飼い主からの直接的な警告、噛みつき行動で獣医師に相談した記録がある。

- 粗相トイレ外でのおしっことうんちの両方を含む。

ペット猫の場合、過去2年間の医療記録内に1回以上の粗相歴がある。

施設猫の場合、飼育放棄の理由として「不適切な排泄」が記録されていたり、施設スタッフがトイレを使わない場面を実際に見たことがある。 - 過剰な毛づくろいノミダニ薬の投与を受けているにも関わらず被毛を過剰に舐めたり抜いたりする。

次に調査チームは、抜爪術を受けたすべての猫に対してエックス線撮影を行い、指先の骨(末節骨)が部分的に残っている「骨遺残グループ」と残っていない「未遺残グループ」とに細分しました。その結果、手術を施していないグループを基準値「1」としたとき、問題行動の発現リスクに以下のような格差が見られたと言います。数字は「オッズ比」(OR)です。

次に調査チームは、抜爪術を受けたすべての猫に対してエックス線撮影を行い、指先の骨(末節骨)が部分的に残っている「骨遺残グループ」と残っていない「未遺残グループ」とに細分しました。その結果、手術を施していないグループを基準値「1」としたとき、問題行動の発現リスクに以下のような格差が見られたと言います。数字は「オッズ比」(OR)です。

さらに調査チームは、骨遺残の有無によってリスクが大きく変動するという点に着目し、抜爪術を受けた猫たちを「骨遺残グループ」と「未遺残グループ」という区分で再計算してみました。「未遺残グループ」を「1」としたときのオッズ比(OR)は以下です。

さらに調査チームは、骨遺残の有無によってリスクが大きく変動するという点に着目し、抜爪術を受けた猫たちを「骨遺残グループ」と「未遺残グループ」という区分で再計算してみました。「未遺残グループ」を「1」としたときのオッズ比(OR)は以下です。

こうした結果から調査チームは、抜爪術が猫の問題行動の発現リスクと深く関わりあっており、特に指先の骨が残っている「骨遺残グループ」においてリスクが高くなるという可能性を示しました。指先に骨の欠片が残っていると切断面が皮膚に食い込んで痛みの原因となり、粗相(猫砂をシャカシャカできない)、噛みつき(慢性的な痛みで気が立っている)、毛づくろい(爪とぎをできないストレスの解消)といった行動につながっているのかもしれません。家具へのダメージを減らせても、その他の問題行動が浮上して猫との関係性が悪化してしまったのでは元も子もないでしょう。

こうした結果から調査チームは、抜爪術が猫の問題行動の発現リスクと深く関わりあっており、特に指先の骨が残っている「骨遺残グループ」においてリスクが高くなるという可能性を示しました。指先に骨の欠片が残っていると切断面が皮膚に食い込んで痛みの原因となり、粗相(猫砂をシャカシャカできない)、噛みつき(慢性的な痛みで気が立っている)、毛づくろい(爪とぎをできないストレスの解消)といった行動につながっているのかもしれません。家具へのダメージを減らせても、その他の問題行動が浮上して猫との関係性が悪化してしまったのでは元も子もないでしょう。

爪の再生

不適切な手術により、切り落としたはずの指先から爪が再生してしまうことがあります。

2009年6月から2011年11月の期間、両方の前足に抜爪術を施してから最低1年が経過した猫の飼い主に対してアンケート調査を行い、3つの異なる手術方法によって猫のその後の生活にどのような影響が及ぶのかを比較しました。その結果、術後の「爪の再生」が以下のような割合で見られたといいます(→出典)。

2009年6月から2011年11月の期間、両方の前足に抜爪術を施してから最低1年が経過した猫の飼い主に対してアンケート調査を行い、3つの異なる手術方法によって猫のその後の生活にどのような影響が及ぶのかを比較しました。その結果、術後の「爪の再生」が以下のような割合で見られたといいます(→出典)。

骨の遺残に関し、レーザーグループでは13.8%(4/29)、メスグループでは32.3%(10/31)、ギロチングループでは65.4%(17/26)の確率で見られ、統計的にはギロチングループの遺残リスクがレーザーグループの10.6倍にも達することが明らかになったといいます。施術者の中には熟練したものも含まれていたことから、手術方法や術者のレベルにかかわらず、骨の遺残とそれに付随する爪の再生は起こりうることと考えて良いでしょう。つまり場合によっては再手術が必要になるということです。

骨の遺残に関し、レーザーグループでは13.8%(4/29)、メスグループでは32.3%(10/31)、ギロチングループでは65.4%(17/26)の確率で見られ、統計的にはギロチングループの遺残リスクがレーザーグループの10.6倍にも達することが明らかになったといいます。施術者の中には熟練したものも含まれていたことから、手術方法や術者のレベルにかかわらず、骨の遺残とそれに付随する爪の再生は起こりうることと考えて良いでしょう。つまり場合によっては再手術が必要になるということです。

なお、爪の再生が見られた3頭の猫の指先を組織学的に調べた所、すべての指に漿液腫のようなものと炎症性組織が見られたといいます。また骨の欠片、爪床上皮の一部、マクロファージや巨細胞に囲まれたケラチンなどが見られたことから、肉芽腫性の肉球皮膚炎の可能性が高いと判断されました。爪の再生は、飼い主の当初の目的をフイにするのみならず、猫の指先に炎症性の病変を招いてしまうようです。

2009年6月から2011年11月の期間、両方の前足に抜爪術を施してから最低1年が経過した猫の飼い主に対してアンケート調査を行い、3つの異なる手術方法によって猫のその後の生活にどのような影響が及ぶのかを比較しました。その結果、術後の「爪の再生」が以下のような割合で見られたといいます(→出典)。

2009年6月から2011年11月の期間、両方の前足に抜爪術を施してから最低1年が経過した猫の飼い主に対してアンケート調査を行い、3つの異なる手術方法によって猫のその後の生活にどのような影響が及ぶのかを比較しました。その結果、術後の「爪の再生」が以下のような割合で見られたといいます(→出典)。

術後の爪の再生率

- レーザーグループ二酸化炭素レーザーによって切断したグループ30頭。

爪の再生率3.5%(1頭) - メスグループ外科手術のメスで切断したグループ31頭。

爪の再生率6.5%(2頭) - ギロチングループ犬用の爪切りで切断したグループ26頭。そのうち8頭は末節骨を完全に切断、15頭は末節骨を途中で分断する不完全切断、残り3頭は不明。

爪の再生率15.4%(4頭)

骨の遺残に関し、レーザーグループでは13.8%(4/29)、メスグループでは32.3%(10/31)、ギロチングループでは65.4%(17/26)の確率で見られ、統計的にはギロチングループの遺残リスクがレーザーグループの10.6倍にも達することが明らかになったといいます。施術者の中には熟練したものも含まれていたことから、手術方法や術者のレベルにかかわらず、骨の遺残とそれに付随する爪の再生は起こりうることと考えて良いでしょう。つまり場合によっては再手術が必要になるということです。

骨の遺残に関し、レーザーグループでは13.8%(4/29)、メスグループでは32.3%(10/31)、ギロチングループでは65.4%(17/26)の確率で見られ、統計的にはギロチングループの遺残リスクがレーザーグループの10.6倍にも達することが明らかになったといいます。施術者の中には熟練したものも含まれていたことから、手術方法や術者のレベルにかかわらず、骨の遺残とそれに付随する爪の再生は起こりうることと考えて良いでしょう。つまり場合によっては再手術が必要になるということです。なお、爪の再生が見られた3頭の猫の指先を組織学的に調べた所、すべての指に漿液腫のようなものと炎症性組織が見られたといいます。また骨の欠片、爪床上皮の一部、マクロファージや巨細胞に囲まれたケラチンなどが見られたことから、肉芽腫性の肉球皮膚炎の可能性が高いと判断されました。爪の再生は、飼い主の当初の目的をフイにするのみならず、猫の指先に炎症性の病変を招いてしまうようです。

腱の拘縮

爪の出し入れを行う腱が線維化を起こし、痛みや歩行不全の原因になってしまうことがあります。2015年の報告では、以下のような症例が紹介されました(→出典)。

3年半前に抜爪術を受けたシャム(4歳/体重4.8)が、1年ほど前から左前足に体重がかからないということで病院を受診した。エックス線撮影をしたところ、左前足第二指(人差し指)の中節骨と基節骨がおよそ90度の角度で曲がったまま固定されてることが判明。鎮痛薬治療が奏功しなかったため、患部の腱を5mmほど横に切断した。退院してから2週間後の聞き取り調査では、第二指の歩行障害がなくなり、活動性が以前の状態に戻った。

生後6ヶ月齢時のタイミングで抜爪術を受けたというシャム(7歳/6kg)が、1ヶ月前から右前足に体重がかからないという症状で受診した。診察した所、両前足のすべての指に慢性的な屈曲が見られ、無理に伸ばそうとすると痛がる素振りを見せた。エックス線撮影で中節骨と基節骨がおよそ90度の異常な角度で固定されていることが判明。第三指(中指)と第四指(薬指)の腱部分切除、および第二指(人差し指)と第五指(小指)の腱完全切除を施した所、指関節は全て可動域を取り戻し、運動性も回復した。

どちらの症例も抜爪術後の炎症に伴う線維化が腱の拘縮を招き、慢性的な屈曲→疼痛→荷重障害と連鎖して最終的に歩行不全を引き起こしたものと推測されています。抜爪術から拘縮までのタイムラグは、最初の症例では2年半、2番目の症例ではおよそ6年です。調査チームは、抜爪術後に歩行不全がなかなか回復しない場合や、数年を経て徐々に歩行不全を示すような場合は、腱の拘縮が原因になっているのではないかと推測しています。人間で言うと、手をグーにしたまま固定され、さらにその状態で歩かされるのですから愉快なはずはありません。

3年半前に抜爪術を受けたシャム(4歳/体重4.8)が、1年ほど前から左前足に体重がかからないということで病院を受診した。エックス線撮影をしたところ、左前足第二指(人差し指)の中節骨と基節骨がおよそ90度の角度で曲がったまま固定されてることが判明。鎮痛薬治療が奏功しなかったため、患部の腱を5mmほど横に切断した。退院してから2週間後の聞き取り調査では、第二指の歩行障害がなくなり、活動性が以前の状態に戻った。

生後6ヶ月齢時のタイミングで抜爪術を受けたというシャム(7歳/6kg)が、1ヶ月前から右前足に体重がかからないという症状で受診した。診察した所、両前足のすべての指に慢性的な屈曲が見られ、無理に伸ばそうとすると痛がる素振りを見せた。エックス線撮影で中節骨と基節骨がおよそ90度の異常な角度で固定されていることが判明。第三指(中指)と第四指(薬指)の腱部分切除、および第二指(人差し指)と第五指(小指)の腱完全切除を施した所、指関節は全て可動域を取り戻し、運動性も回復した。

どちらの症例も抜爪術後の炎症に伴う線維化が腱の拘縮を招き、慢性的な屈曲→疼痛→荷重障害と連鎖して最終的に歩行不全を引き起こしたものと推測されています。抜爪術から拘縮までのタイムラグは、最初の症例では2年半、2番目の症例ではおよそ6年です。調査チームは、抜爪術後に歩行不全がなかなか回復しない場合や、数年を経て徐々に歩行不全を示すような場合は、腱の拘縮が原因になっているのではないかと推測しています。人間で言うと、手をグーにしたまま固定され、さらにその状態で歩かされるのですから愉快なはずはありません。

3年半前に抜爪術を受けたシャム(4歳/体重4.8)が、1年ほど前から左前足に体重がかからないということで病院を受診した。エックス線撮影をしたところ、左前足第二指(人差し指)の中節骨と基節骨がおよそ90度の角度で曲がったまま固定されてることが判明。鎮痛薬治療が奏功しなかったため、患部の腱を5mmほど横に切断した。退院してから2週間後の聞き取り調査では、第二指の歩行障害がなくなり、活動性が以前の状態に戻った。

生後6ヶ月齢時のタイミングで抜爪術を受けたというシャム(7歳/6kg)が、1ヶ月前から右前足に体重がかからないという症状で受診した。診察した所、両前足のすべての指に慢性的な屈曲が見られ、無理に伸ばそうとすると痛がる素振りを見せた。エックス線撮影で中節骨と基節骨がおよそ90度の異常な角度で固定されていることが判明。第三指(中指)と第四指(薬指)の腱部分切除、および第二指(人差し指)と第五指(小指)の腱完全切除を施した所、指関節は全て可動域を取り戻し、運動性も回復した。

どちらの症例も抜爪術後の炎症に伴う線維化が腱の拘縮を招き、慢性的な屈曲→疼痛→荷重障害と連鎖して最終的に歩行不全を引き起こしたものと推測されています。抜爪術から拘縮までのタイムラグは、最初の症例では2年半、2番目の症例ではおよそ6年です。調査チームは、抜爪術後に歩行不全がなかなか回復しない場合や、数年を経て徐々に歩行不全を示すような場合は、腱の拘縮が原因になっているのではないかと推測しています。人間で言うと、手をグーにしたまま固定され、さらにその状態で歩かされるのですから愉快なはずはありません。

3年半前に抜爪術を受けたシャム(4歳/体重4.8)が、1年ほど前から左前足に体重がかからないということで病院を受診した。エックス線撮影をしたところ、左前足第二指(人差し指)の中節骨と基節骨がおよそ90度の角度で曲がったまま固定されてることが判明。鎮痛薬治療が奏功しなかったため、患部の腱を5mmほど横に切断した。退院してから2週間後の聞き取り調査では、第二指の歩行障害がなくなり、活動性が以前の状態に戻った。

生後6ヶ月齢時のタイミングで抜爪術を受けたというシャム(7歳/6kg)が、1ヶ月前から右前足に体重がかからないという症状で受診した。診察した所、両前足のすべての指に慢性的な屈曲が見られ、無理に伸ばそうとすると痛がる素振りを見せた。エックス線撮影で中節骨と基節骨がおよそ90度の異常な角度で固定されていることが判明。第三指(中指)と第四指(薬指)の腱部分切除、および第二指(人差し指)と第五指(小指)の腱完全切除を施した所、指関節は全て可動域を取り戻し、運動性も回復した。

どちらの症例も抜爪術後の炎症に伴う線維化が腱の拘縮を招き、慢性的な屈曲→疼痛→荷重障害と連鎖して最終的に歩行不全を引き起こしたものと推測されています。抜爪術から拘縮までのタイムラグは、最初の症例では2年半、2番目の症例ではおよそ6年です。調査チームは、抜爪術後に歩行不全がなかなか回復しない場合や、数年を経て徐々に歩行不全を示すような場合は、腱の拘縮が原因になっているのではないかと推測しています。人間で言うと、手をグーにしたまま固定され、さらにその状態で歩かされるのですから愉快なはずはありません。

歩行障害

抜爪術を受けた猫の前足は大きく変形し、歩行障害につながってしまう可能性があります。理由の1つは「体重分散能力の低下」、もう一つは「前足優位の荷重」です。

体重分散能力の低下

指先を失った猫の前足では、多くの場合肉球の配列が変わってしまいます。その結果、体重の分散能力が低下して足の1ヶ所にかかる体重が異常に大きくなるという可能性を否定できません。以下は正常な猫の肉球と抜爪術を施された猫の肉球です。正常な肉球は楕円形で等間隔に並んでいるのに対し、指先を失った肉球は円形でやや不正列になっています。

また以下は、未手術の猫が指先を伸ばした状態と抜爪術を施された猫が指先を伸ばした状態の比較写真です。未手術の指が四方にピンと伸びているのに対し、先端を失った指の方は思う存分伸ばせていない様子が伺えます。おそらく、切断部の軟部組織が線維化を起こし、指先の可動性に制限を加えているのだと推測されます。

また以下は、未手術の猫が指先を伸ばした状態と抜爪術を施された猫が指先を伸ばした状態の比較写真です。未手術の指が四方にピンと伸びているのに対し、先端を失った指の方は思う存分伸ばせていない様子が伺えます。おそらく、切断部の軟部組織が線維化を起こし、指先の可動性に制限を加えているのだと推測されます。

また以下は、未手術の猫が指先を伸ばした状態と抜爪術を施された猫が指先を伸ばした状態の比較写真です。未手術の指が四方にピンと伸びているのに対し、先端を失った指の方は思う存分伸ばせていない様子が伺えます。おそらく、切断部の軟部組織が線維化を起こし、指先の可動性に制限を加えているのだと推測されます。

また以下は、未手術の猫が指先を伸ばした状態と抜爪術を施された猫が指先を伸ばした状態の比較写真です。未手術の指が四方にピンと伸びているのに対し、先端を失った指の方は思う存分伸ばせていない様子が伺えます。おそらく、切断部の軟部組織が線維化を起こし、指先の可動性に制限を加えているのだと推測されます。

前足優位の荷重

2015年、加圧計を用いて猫の歩行解析を行ったところ、適正体重の猫では体重のかかり方が「前足:後足=1.26:1」だったのに対し、太り気味の猫では「前足:後足=1.42:1」だったといいます(→出典)。つまり猫にとって前足は、体重を支えるための重要なパーツであり、特に歩行時の足先には、後ろ足よりも26~42%程度多くの圧力がかかっているのです。

猫が前足を使う機会は歩くときだけではありません。走る時や高い場所に飛び上がる時、そして高い場所から着地する時にも頻繁に使われます。こうした状況においては重力による加速度が付いているため、歩行時よりも大きな力がかかります。

猫が前足を使う機会は歩くときだけではありません。走る時や高い場所に飛び上がる時、そして高い場所から着地する時にも頻繁に使われます。こうした状況においては重力による加速度が付いているため、歩行時よりも大きな力がかかります。

抜爪術と歩行障害

抜爪術を施した前足では体重の分散能力が低下していること、および、猫はそもそも前足に多くの体重がかかっていることなどから考え、指先を失った足で歩行を続けると、関節の特定箇所にかかる圧力が大きくなり、長期的には変形性関節症につながってしまう可能性が高いと考えられます。

2006年、骨関節炎を抱えた28頭の猫を調査したところ、股関節での発症が38%だったのに対し、肘関節では45%だったという結果が出ています(→出典)。これは前足の荷重と使用頻度が反映された結果だと思いますが、抜爪によって正常な機能を失った指や手首の関節で、同じように骨関節炎や変形性関節症が発症しやすくなると想定するのは、決して論理の飛躍ではないでしょう。

現在、抜爪術を施された猫を対象とした長期的な追跡調査を行い、変形性関節症との関連性を検証した報告はありません。しかし2017年、カナダの獣医学協会が「猫に対する長期的な悪影響が十分検証されているとは言えない」ことを理由に、医学的な目的以外での抜爪術に断固として反対する姿勢を表明したことは示唆に富みます。

2006年、骨関節炎を抱えた28頭の猫を調査したところ、股関節での発症が38%だったのに対し、肘関節では45%だったという結果が出ています(→出典)。これは前足の荷重と使用頻度が反映された結果だと思いますが、抜爪によって正常な機能を失った指や手首の関節で、同じように骨関節炎や変形性関節症が発症しやすくなると想定するのは、決して論理の飛躍ではないでしょう。

現在、抜爪術を施された猫を対象とした長期的な追跡調査を行い、変形性関節症との関連性を検証した報告はありません。しかし2017年、カナダの獣医学協会が「猫に対する長期的な悪影響が十分検証されているとは言えない」ことを理由に、医学的な目的以外での抜爪術に断固として反対する姿勢を表明したことは示唆に富みます。

骨肉腫(がん)

抜爪術によって指先に残された骨のかけらが、長い時間をかけて周辺組織の癌化を引き起こす危険性が示されています。

テキサス州オースチンにある獣医師は、抜爪術を受けて10年以上経過してから、左前足の第一指(基節骨)に骨肉腫を発症したラグドールの症例を報告しています。肺などに病変が見つからなかったことから、指先に残った骨の欠片が慢性的な刺激となり、悪性化を招いたものと推測されました。 抜爪術と骨肉腫との因果関係を報告した症例はほとんどありませんが、発症メカニズムから考え、ただ単に報告がないだけで、潜在的な患者数は相当数に上るのではないかと推測されています。

抜爪術と骨肉腫との因果関係を報告した症例はほとんどありませんが、発症メカニズムから考え、ただ単に報告がないだけで、潜在的な患者数は相当数に上るのではないかと推測されています。

テキサス州オースチンにある獣医師は、抜爪術を受けて10年以上経過してから、左前足の第一指(基節骨)に骨肉腫を発症したラグドールの症例を報告しています。肺などに病変が見つからなかったことから、指先に残った骨の欠片が慢性的な刺激となり、悪性化を招いたものと推測されました。

抜爪術と骨肉腫との因果関係を報告した症例はほとんどありませんが、発症メカニズムから考え、ただ単に報告がないだけで、潜在的な患者数は相当数に上るのではないかと推測されています。

抜爪術と骨肉腫との因果関係を報告した症例はほとんどありませんが、発症メカニズムから考え、ただ単に報告がないだけで、潜在的な患者数は相当数に上るのではないかと推測されています。