伝説の出どころ

「猫の目を見れば時間がわかる」という表現は、猫の目の大きさ、すなわち光の量を調整する瞳孔(どうこう)の開き具合が、時間と密接に対応しているという意味です。この都市伝説の起源は非常に古く、中国・唐の時代にまで遡ります。860年、怪異記事を集めた「酉陽雑俎」(ゆうようざっそ)という書物の中に記された「朝と夕方になると丸くなり、昼頃は縦に細くなって線のようになる」(旦暮円午及竪引締線如)という一節がそれです。

「猫の目を見れば時間がわかる」という表現は、猫の目の大きさ、すなわち光の量を調整する瞳孔(どうこう)の開き具合が、時間と密接に対応しているという意味です。この都市伝説の起源は非常に古く、中国・唐の時代にまで遡ります。860年、怪異記事を集めた「酉陽雑俎」(ゆうようざっそ)という書物の中に記された「朝と夕方になると丸くなり、昼頃は縦に細くなって線のようになる」(旦暮円午及竪引締線如)という一節がそれです。その後この説は海を渡り、日本にも渡来しました。その証拠は、室町時代の天文元年(1532)に成立した百科事典「塵添あい嚢鈔」(じんてんあいのうしょう)の中にある、「旦と暮べと目晴円し、午の時は細くして線の如しといえり」という記述に見ることができます。明らかに「酉陽雑俎」に典拠していることがお分かりいただけるでしょう。 中国からやってきた「猫の目時計」の概念は、その後江戸時代に入るまで、長らく何の検証もされないまま様々なバリエーションに変化していきました。以下はその一例ですが、これらは全て、時刻と猫の瞳孔の大きさを無条件で結び付けており、「光の量」という観点がすっぽりと抜け落ちています。ですから現代的な表現を使うと「ニセ科学」である言わざるを得ません。

各時代に見る「猫の目時計」

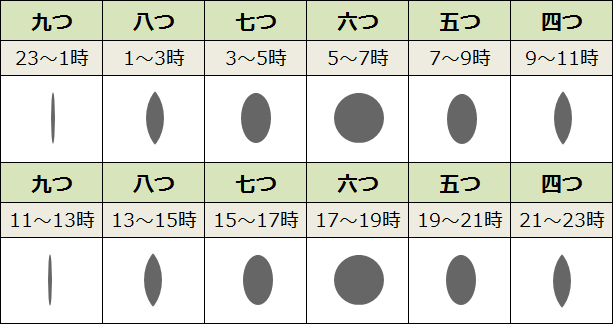

- 倭訓栞 江戸時代中期の国語辞典「倭訓栞」(わくんのしおり, 1777~1877年)では「六つ丸く、四八瓜ざね、五と七と玉子なりて、九つは針」という数え歌が記されています。

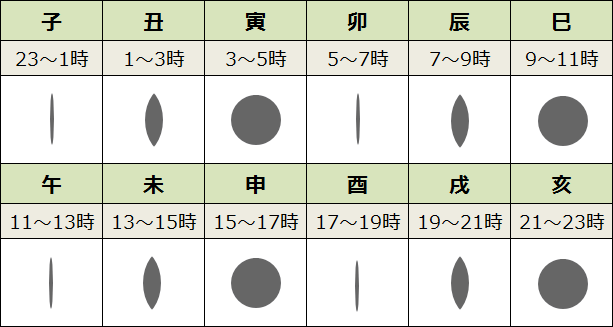

- 白河燕談 江戸中期の随筆「白河燕談」(しらかわえんだん, 1730年)では、「子午卯酉の刻では一本の線のように細くなり、寅申巳亥の刻では円のようになり、辰戌丑未の刻ではナツメの種のようになる」と記されています。

新説「猫の目時計」

- 箋注和名類聚抄 江戸後期の注釈書「箋注和名類聚抄」(1827年)を著した狩谷掖斎(かりやえきさい)は、「猫の瞳は朝と晩は円く、日中は線のようになるが、陰におけばまた円に復する」と記述しています。彼は光の量が猫の目の大きさを変えることに気づいていたようです。

- 猫瞳寛窄弁 江戸後期の猫の瞳孔について研究した専門書「猫瞳寛窄弁」(びょうどうかんさくべん, 1829年)を著した梅川夏北(うめがわかほく)は、「猫の瞳が小さくなるときは、縦に縮んで一本の線になる。しかし朝方のまだ暗いうちは丸くなり、日中の明るい時は縮まり、夕方の薄暗い時は再び丸くなる」と記しています。彼も光の量と猫の目の関係に気づいていたことは明らかです。

伝説の検証

中国から渡来し、日本で発展を遂げたこの「猫の目時計」には、一体どの程度の実用性があるのでしょうか?以下では時刻を基準にした「時間式」と、光を基準にした「光量式」とに分けて検証します。

猫の目時計「時間式」

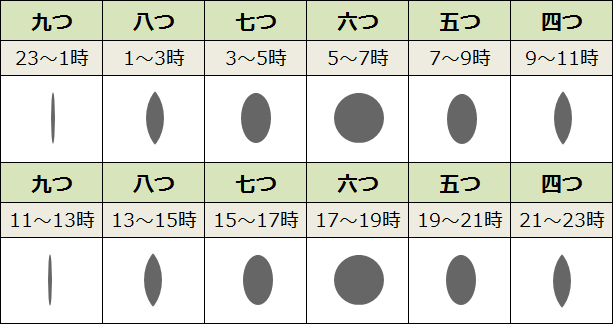

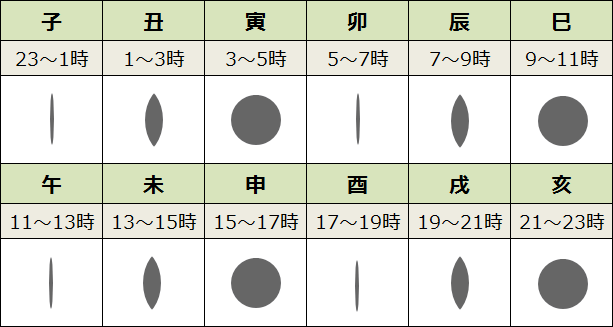

まず時刻と瞳孔の大きさとを関連付けた「時間式」の猫の目時計によると、猫の目の大きさは以下のように変わることになります。

どちらの時計を見ても、「23時(午後11時)に針のように細くなる」という現象がありますが、これは蛍光灯などのまばゆい人工照明がなかった江戸時代には、通常あり得ないことです。ですから時計としては「ほとんど使えない」と言わざる得ません。

どちらの時計を見ても、「23時(午後11時)に針のように細くなる」という現象がありますが、これは蛍光灯などのまばゆい人工照明がなかった江戸時代には、通常あり得ないことです。ですから時計としては「ほとんど使えない」と言わざる得ません。

島津家17代の義弘は、文禄慶長の役(1592~97年)で7匹の猫を朝鮮半島に同伴したといいます。もし彼が「猫の目時計」にすることを期待して連れて行ったのだとしたら、さぞかしがっかりしたことでしょう。ちなみに7匹の猫のうち、生きて帰ってきたと伝えられる2匹の猫は、19代島津光久によって築かれた別邸「仙巌園」(磯庭園)内の「猫神」と呼ばれる神社に今も祀られています。

時間式猫の目時計

- 「倭訓栞」版六つ丸く、四八瓜ざね、五と七と玉子なりて、九つは針

- 「白河燕談」版子午卯酉の刻では一本の線のように細くなり、寅申巳亥の刻では円のようになり、辰戌丑未の刻ではナツメの種のようになる

どちらの時計を見ても、「23時(午後11時)に針のように細くなる」という現象がありますが、これは蛍光灯などのまばゆい人工照明がなかった江戸時代には、通常あり得ないことです。ですから時計としては「ほとんど使えない」と言わざる得ません。

どちらの時計を見ても、「23時(午後11時)に針のように細くなる」という現象がありますが、これは蛍光灯などのまばゆい人工照明がなかった江戸時代には、通常あり得ないことです。ですから時計としては「ほとんど使えない」と言わざる得ません。島津家17代の義弘は、文禄慶長の役(1592~97年)で7匹の猫を朝鮮半島に同伴したといいます。もし彼が「猫の目時計」にすることを期待して連れて行ったのだとしたら、さぞかしがっかりしたことでしょう。ちなみに7匹の猫のうち、生きて帰ってきたと伝えられる2匹の猫は、19代島津光久によって築かれた別邸「仙巌園」(磯庭園)内の「猫神」と呼ばれる神社に今も祀られています。

猫の目時計「光量式」

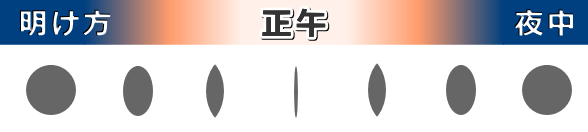

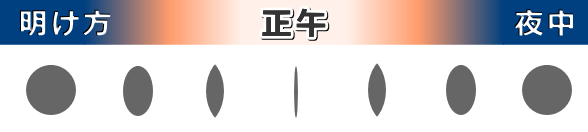

光の量と瞳孔の大きさを関連付けた「光量式」の猫の目時計はどうでしょうか?大まかに示すと以下のようになると思われます。

この相関図は、その日の天気や季節、あるいは観察したときの猫の機嫌によって容易に変動するものです。ですから、かなり限定されたシチュエーションでしか使えないということになります。例えば以下のような状況です。

この相関図は、その日の天気や季節、あるいは観察したときの猫の機嫌によって容易に変動するものです。ですから、かなり限定されたシチュエーションでしか使えないということになります。例えば以下のような状況です。

この相関図は、その日の天気や季節、あるいは観察したときの猫の機嫌によって容易に変動するものです。ですから、かなり限定されたシチュエーションでしか使えないということになります。例えば以下のような状況です。

この相関図は、その日の天気や季節、あるいは観察したときの猫の機嫌によって容易に変動するものです。ですから、かなり限定されたシチュエーションでしか使えないということになります。例えば以下のような状況です。

猫の目時計を使う状況

- 時計のない場所におり、人にも聞けない

- 定刻に重要な約束事がある

- たまたま近くに猫がいる

- 天気は晴れ

伝説の結論

「時間式」にしても「光量式」にしても、猫の瞳孔の大きさを時計の代わりにするという「猫の目時計」のアイデアは、あまり現実的とは言えないようです。「猫の目のように変わる」という表現があったり、伸縮自在の障子を「猫間障子」と呼ぶように、猫の瞳孔はちょっとしたきっかけですぐに開閉してまいます。こうした不安定なものを、時間の基準にすることはできないと言ってよいでしょう。

ただし、猫の目が重大なことを物語ってくれることもあります。それは病気の兆候です。瞳孔の大きさ、目の色、左右の眼球バランスなどは、時として重大な病気のサインになっていることがあります。飼い主は時間を知るために猫の目を見る必要はありません。しかし健康のバロメーターとしては、日頃から観察する習慣を持っておきたいところです。以下で概要を示しますが、詳しくは目の変化や異常をご参照ください。

「時間式」にしても「光量式」にしても、猫の瞳孔の大きさを時計の代わりにするという「猫の目時計」のアイデアは、あまり現実的とは言えないようです。「猫の目のように変わる」という表現があったり、伸縮自在の障子を「猫間障子」と呼ぶように、猫の瞳孔はちょっとしたきっかけですぐに開閉してまいます。こうした不安定なものを、時間の基準にすることはできないと言ってよいでしょう。

ただし、猫の目が重大なことを物語ってくれることもあります。それは病気の兆候です。瞳孔の大きさ、目の色、左右の眼球バランスなどは、時として重大な病気のサインになっていることがあります。飼い主は時間を知るために猫の目を見る必要はありません。しかし健康のバロメーターとしては、日頃から観察する習慣を持っておきたいところです。以下で概要を示しますが、詳しくは目の変化や異常をご参照ください。

猫の目に出る病気の兆候

- 瞬膜が飛び出している

- 眼球が飛び出している

- 眼が充血している

- 黒目が白くにごっている

- 目が左右に揺れている

- 涙・涙やけ・まばたき・目やにが多い

- 白目が黄色い

- まぶたが垂れ下がっている

- 瞳孔が開きっぱなし